Introducción

En la entrada anterior recordamos algunas de las aplicaciones que pueden tener las bases ortogonales y ortonormales. Esto nos da la pista de que siempre es bueno intentar conseguir una base ortonormal. ¿Es esto siempre posible? En el primer curso de Álgebra Lineal vimos que si tenemos en espacio euclideano, entonces sí. Esto está explicado a detalle en la entrada del Proceso de Gram-Schmidt.

Esta entrada está escrita únicamente en formato de recordatorio. Enunciamos los resultados principales, pero las demostraciones y más ejemplos se encuentran en otras entradas.

Teorema de Gram-Schmidt

El teorema de Gram-Schmidt asegura que dado un conjunto de vectores linealmente independientes en un espacio vectorial real con un producto interior dado, podemos encontrar otros vectores que ahora sean ortonormales, que generen lo mismo y que además «apunten hacia un lado similar» a los vectores originales. Además, asegura que estos vectores son únicos. El resultado concreto es el siguiente.

Teorema. Sea $V$ un espacio vectorial real con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Sean $v_1,\ldots,v_d$ vectores linealmente independientes. Entonces, existen únicos vectores ortonormales $e_1,\ldots,e_d$ tales que para toda $k\in\{1,2,\ldots,d\}$ se tiene que $$\text{span}(e_1,\ldots,e_k)= \text{span}(v_1,\ldots,v_k)$$ y $\langle e_k, v_k \rangle >0$.

Muy a grandes rasgos, esta forma de escribir el teorema permite hacer inducción en $d$. Al pasar a un nuevo $d$, podemos usar hipótesis inductiva para construir $e_1,\ldots,e_{d-1}$. Así, sólo hay que ver cómo construir $e_d$ para que sea ortogonal a todos los anteriores y para que tenga norma $1$. Para encontrar a un buen candidato, se debe poner a $e_d$ en términos de los $e_1,\ldots,e_{d-1}$ y $v_d$, y se debe suponer que cumple lo deseado. Al hacer algunos productos interiores esto nos dice que $e_d$ forzosamente se construye definiendo

$$f_d=v_d-\sum_{i=1}^{d-1}\langle v_d, e_i\rangle e_i$$

y tomando $e_d=\frac{f_d}{\norm{f_d}}$.

En los detalles de la prueba se ve que este $e_d$ en efecto cumple todo lo deseado.

Si estamos en un espacio euclideano, entonces tenemos una base finita. Podemos usar esta en la hipótesis del teorema de Gram-Schmidt para concluir lo siguiente.

Corolario. Todo espacio euclideano tiene una base ortonormal.

Algoritmo de Gram-Schmidt

La demostración del teorema de Gram-Schmidt a su vez da un algoritmo para encontrar de manera explícita la base ortonormal buscada. Es un algoritmo que poco a poco va construyendo los vectores. Supongamos que nos dan los vectores $v_1,\ldots,v_n$.

Para empezar, normalizamos $v_1$ para obtener $e_1=\frac{v_1}{\norm{v_1}}$. De aquí en adelante procedemos recursivamente. Si ya construimos $e_1,\ldots,e_k$, entonces podemos construir $e_{k+1}$ a través de la fórmula que pusimos, es decir, primero definimos

$$f_{k+1}=v_{k+1}-\sum_{i=1}^{k}\langle v_{k+1}, e_i\rangle e_i,$$

para luego tomar $e_{k+1}$ como la normalización de $f_{k+1}$, es decir, como $\frac{f_{k+1}}{\norm{f_{k+1}}}.$ Seguimos de esta manera hasta terminar.

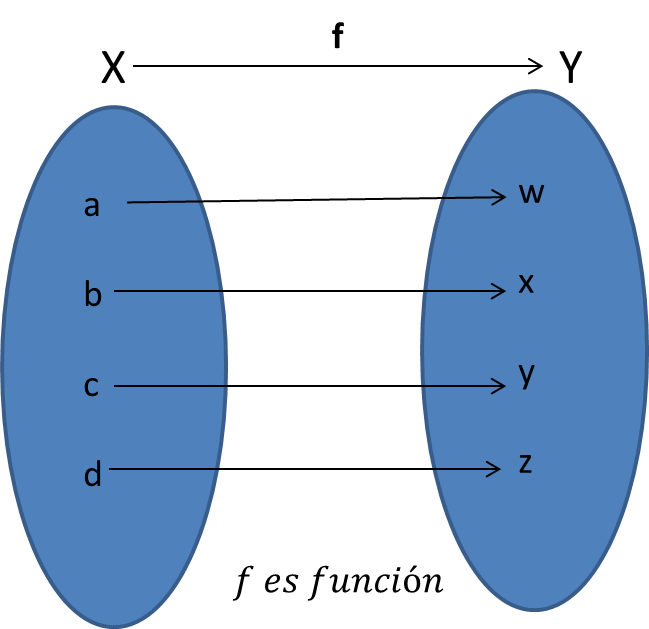

El siguiente diagrama da una idea un poco más visual de cómo vamos haciendo las operaciones. Comenzamos con los vectores $v_1,\ldots,v_d$ de la fila superior. Luego, vamos construyendo a los $e_i$ y $f_i$ en el orden indicado por las flechas: $e_1,f_2,e_2,\ldots,f_{d-1},e_{d-1},f_d,e_d$. Para construir un $f_i$ usamos la fórmula con productos interiores. Para construir el $e_i$ correspondiente, normalizamos.

Intuición geométrica

Ya tenemos el lenguaje para entender mucho mejor el proceso de Gram-Schmidt. Si te das cuenta, cuando tomamos $$f_{k+1}=v_{k+1}-\sum_{i=1}^{k}\langle v_{k+1}, e_i\rangle e_i$$ justamente estamos aprovechando la descomposición

$$v_{k+1}= \left(\sum_{i=1}^{k}\langle v_{k+1}\right)+ f_{k+1}$$

de $v_{k+1}$ como suma de un elemento en espacio generado por $e_1,\ldots, e_k$ y uno en su ortogonal. El elemento del espacio generado lo obtenemos a través de la fórmula que sale de la descomposición de Fourier que vimos en la entrada anterior. El hecho de que $f_{k+1}$ esté en el ortogonal es lo que hace que cada nuevo vector sea ortogonal a los anteriores. Al final hay que normalizar $f_{k+1}$ para que la base sea ortonormal y no sólo ortogonal. Habría dos formas de hacerlo. Una es tomar $\frac{f_{k+1}}{\norm{f_{k+1}}}$. La otra es tomar $-\frac{f_{k+1}}{\norm{f_{k+1}}}$. El producto escalar positivo que pedimos es lo que nos da la unicidad.

Ejemplo de aplicación del algoritmo de Gram-Schmidt

Hagamos un ejemplo muy sencillo. Será sólo de práctica y como recordatorio. Hay ejemplos más interesantes en la entrada Problemas de bases ortogonales, Fourier y proceso de Gram-Schmidt.

Es sencillo verificar que $\langle (a,b,c), (x,y,z)\rangle =4ax+3by+2cz$ es un producto interior en $\mathbb{R}^3$. Vamos a ortonormalizar la base $(1,1,1)$, $(0,1,1)$, $(0,0,1)$.

En la notación del algoritmo, tenemos entonces $v_1=(1,1,1)$, $v_2=(0,1,1)$ y $v_3=(0,0,1)$. El primer paso es tomar $e_1=\frac{v_1}{\norm{v_1}}$. La norma de $v_1$ con este producto interior es $\sqrt{4+3+2}=3$. De este modo, $e_1=\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3} , \frac{1}{3} \right)$.

Teniendo $e_1$, podemos definir $f_2$ con la fórmula dada:

\begin{align*}

f_2&=v_2-\langle v_2, e_1 \rangle e_1\\

&=(0,1,1)-\left(4\cdot 0\cdot \frac{1}{3}+3\cdot 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3} \right)\\

&=(0,1,1)-\frac{5}{3} \left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3} \right)\\

&=\left(-\frac{5}{9},\frac{4}{9},\frac{4}{9}\right).

\end{align*}

De aquí, debemos normalizar $f_2$. Su norma es $$\sqrt{ \frac{100}{81}+\frac{48}{81}+\frac{32}{81} } = \frac{\sqrt{180}}{9}=\frac{2\sqrt{5}}{3}=\frac{10}{3\sqrt{5}}.$$ De este modo, $$e_2=\left(-\frac{\sqrt{5}}{6},\frac{2\sqrt{5}}{15},\frac{2\sqrt{5}}{15}\right)$$

Teniendo $e_1$ y $e_2$, podemos definir $f_3$ con la fórmula dada:

\begin{align*}

f_3&=v_3-\langle v_3, e_1 \rangle e_1 – \langle v_3, e_2 \rangle e_2\\

&=(0,0,1)-\frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3} , \frac{1}{3} \right) – \frac{4\sqrt{5}}{15} \left(-\frac{\sqrt{5}}{6},\frac{2\sqrt{5}}{15},\frac{2\sqrt{5}}{15}\right)\\

&=(0,0,1)-\left(\frac{2}{9}, \frac{2}{9} , \frac{2}{9} \right)-\left(-\frac{2}{9},\frac{8}{45},\frac{8}{45}\right)\\

&=\left(0, -\frac{2}{5},\frac{3}{5}\right).

\end{align*}

De aquí, debemos normalizar $f_3$. Su norma es $$\sqrt{\frac{12}{25}+\frac{18}{25}}=\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{5}}=\frac{6}{\sqrt{30}}.$$ De este modo, $$e_3=\left( 0, -\frac{\sqrt{30}}{15}, \frac{\sqrt{30}}{10}\right).$$

Hemos encontrado la base ortonormal buscada $e_1,e_2,e_3$.

$\triangle$

Más adelante…

Con esta entrada-recordatorio terminamos la segunda unidad del curso. A partir de ahora es importante que recuerdes que todo espacio euclideano tiene una base ortonormal. También es útil que recuerdes cómo se obtiene, así que asegúrate de practicar el proceso de Gram-Schmidt.

Todo lo que hemos mencionado tiene su análogo en espacios vectoriales sobre los complejos con un producto interior hermitiano. Asegúrate de entender las diferencias y de realizar los ejercicios que te permitirán entender los resultados correspondientes.

En la siguiente unidad desarrollaremos la teoría necesaria para poder enunciar y demostrar tanto el teorema espectral real, como el teorema espectral complejo.

Tarea moral

A continuación hay algunos ejercicios para que practiques los conceptos vistos en esta entrada. Te será de mucha utilidad intentarlos para entender más la teoría vista.

- Haz la demostración del teorema de Gram-Schmidt a partir del esquema comentado en la entrada. En caso de que se te dificulte, revisa los detalles en la entrada de blog correspondiente.

- Para verificar que todo esté en orden, verifica que los vectores $e_1,e_2,e_3$ del ejemplo en efecto son una base ortonormal con el producto interior dado.

- En el teorema de Gram-Schmidt, ¿es importante el orden en el que elijamos $v_1$ hasta $v_n$? ¿Cambia el conjunto resultante si cambiamos el orden? ¿Es conveniente tomar algún otro orden para simplificar las cuentas?

- Aplica el proceso de Gram-Schmidt a los vectores \begin{align*}(1,1,1,1)\\ (0,1,1,1)\\ (0,0,1,1)\\ (0,0,0,1)\end{align*} en $\mathbb{R}^4$ con el producto interior canónico (el producto punto).

- Enuncia y demuestra un teorema de Gram-Schmidt para espacios vectoriales sobre $\mathbb{C}$ con un producto interior hermitiano. Obtén el corolario correspondiente para los espacios hermitianos. Aplica este proceso a los vectores $(1+i,1+i,1+i),(0,1+i,1+i),(0,0,1+i)$ de $\mathbb{C}^3$ con el producto hermitiano canónico para obtener una base ortonormal.

Entradas relacionadas

- Ir a Álgebra Lineal II

- Entrada anterior del curso: Aplicaciones de bases ortogonales en espacios euclideanos

- Siguiente entrada del curso: Transformaciones lineales adjuntas

Agradecimientos

Trabajo realizado con el apoyo del Programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE109323 «Hacia una modalidad a distancia de la Licenciatura en Matemáticas de la FC-UNAM – Etapa 3»