Introducción

En la entrada anterior cerramos la cuarta unidad del curso y vimos algunos técnicas para construir funciones analíticas. Por otra parte, en la entrada 39 de la unidad anterior vimos algunos resultados que establecen la relación que existe entre las sucesiones y series de funciones convergentes y la integración compleja, los cuales nos serán de mucha utilidad en esta entrada.

Considerando los resultados de la tercera unidad y el teorema 39.1 vimos que toda serie de potencias define a una función analítica en su disco de convergencia, corolario 39.1. En esta entrada demostraremos un recíproco de este resultado, conocido como el teorema de Taylor de una función analítica, es decir, veremos que cada función analítica en un dominio puede expandirse en series de potencias sobre cada punto del dominio. Más aún, veremos que en una región anular es posible expandir a una función analítica, en dicho dominio, en una serie doblemente infinita llamada serie de Laurent.

Definición 42.1. (Serie de Taylor.)

Sean $D\subset\mathbb{C}$ y $f:D\to\mathbb{C}$ una función. Si $f$ es analítica en $z_0\in D$, entonces la serie:

\begin{equation*}

\sum_{n=0}^\infty \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n = f(z_0) + f'(z_0) (z-z_0) + \frac{f^{(2)}(z_0)}{2!}(z-z_0)^2 + \frac{f^{(3)}(z_0)}{3!}(z-z_0)^3 + \cdots,

\end{equation*}es llamada la serie de Taylor de $f$ alrededor de $z_0$. Si $z_0 = 0$, entonces la serie es llamada la serie de Maclaurin de $f$.

Observación 42.1.

Claramente una serie de Taylor es una serie de potencias centrada en $z_0$ cuyos coeficientes $c_n$, para toda $n\geq 1$, son las derivadas de la función $f$.

Teorema 42.1. (Teorema de Taylor.)

Sean $D\subset\mathbb{C}$ un dominio, $z_0\in D$, $f:D\to\mathbb{C}$ una función analítica en $D$ y $B(z_0,R)$ un disco abierto contenido en $D$. Entonces $f$ tiene una expansión en serie de Taylor alrededor de $z_0$, es decir:

\begin{equation*}

f(z) = \sum_{n=0}^\infty \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n, \quad \forall z\in B(z_0, R).

\end{equation*}

En particular, dicha convergencia de la serie de Taylor a la función $f(z)$ es única y se mantiene si $B(z_0,R)$ es el mayor disco abierto contenido en $D$. Más aún, la convergencia es uniforme en todo subdisco cerrado $\overline{B}(z_0,r)$, con $0<r<R$.

Demostración. Dadas las hipótesis, basta probar que la serie de Taylor converge a la función $f(z)$ para todo $z\in B(z_0, R)$, pues la unicidad se sigue del corolario 30.2 y la convergencia uniforme de la proposición 29.2.

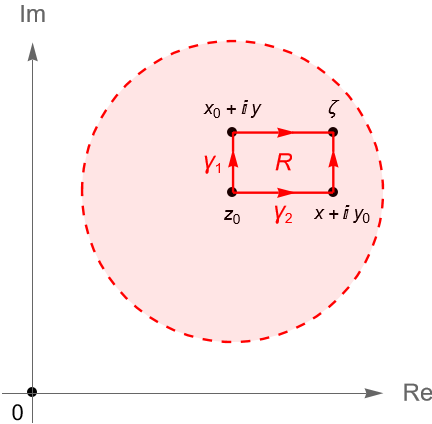

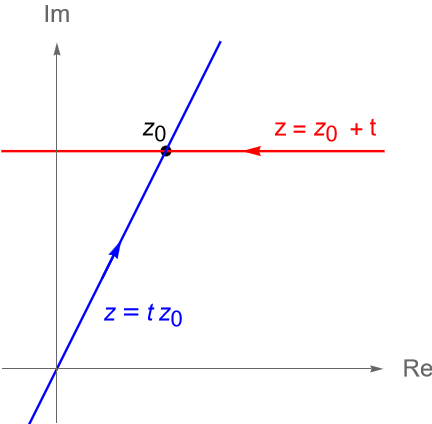

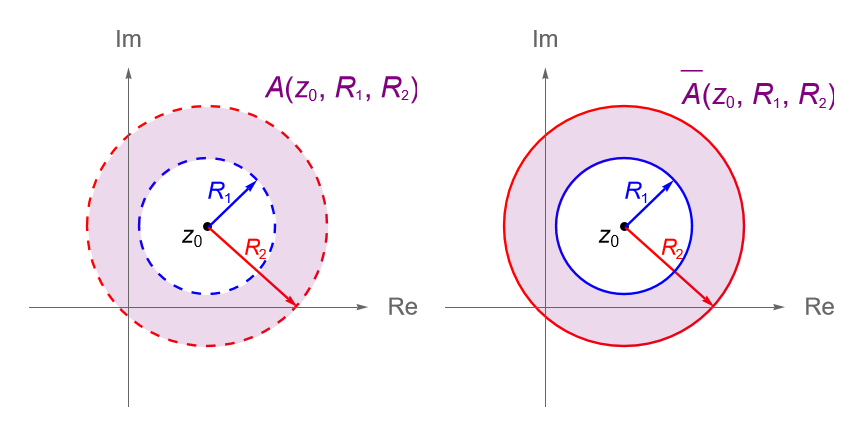

Sea $z \in B(z_0, R)$. Definimos a $\rho:=|z-z_0|$, entonces $0\leq \rho < R$. Tomamos a $r$ tal que $0 \leq \rho < r < R$ y consideremos a la circunferencia $C(z_0, r)$ con centro en $z_0$ y radio $r$, orientada positivamente, figura 147.

Como $f$ es analítica en $D$ y por construcción $C(z_0, r)$ está completamente contenido en $D$, por la fórmula integral de Cauchy, proposición 36.3, tenemos que:

\begin{equation*}

f(z)=\frac{1}{2\pi i } \int_{C(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta, \quad \forall z\in B(z_0,r).

\end{equation*}

Dado que $\rho = |z-z_0| < |\zeta-z_0| = r$, tenemos que:

\begin{equation*}

\left|\frac{z-z_0}{\zeta – z_0}\right| < 1,

\end{equation*}por lo que la siguiente serie geométrica es convergente:

\begin{equation*}

\sum_{n=0}^\infty \left(\dfrac{z-z_0}{\zeta – z_0}\right)^n = \dfrac{1}{1-\dfrac{z-z_0}{\zeta – z_0}}.

\end{equation*}

Entonces, para $|z-z_0| < |\zeta-z_0|$ se cumple que:

\begin{align*}

\frac{1}{\zeta – z} & = \frac{1}{(\zeta-z_0) – (z-z_0)}\\

& = \left(\dfrac{1}{\zeta-z_0}\right) \dfrac{1}{1-\dfrac{z-z_0}{\zeta – z_0}}\\

& = \left(\dfrac{1}{\zeta-z_0}\right) \sum_{n=0}^\infty \left(\dfrac{z-z_0}{\zeta – z_0}\right)^n\\

& = \sum_{n=0}^\infty \dfrac{(z-z_0)^n}{\left(\zeta – z_0\right)^{n+1}}.

\end{align*}

Es claro que $f$ es una función continua y acotada en $C(z_0, r)$, por lo que existe $M>0$ tal que $|f(\zeta)|\leq M$ para todo $\zeta\in C(z_0,r)$. Entonces:

\begin{equation*}

\left|\frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}} f(\zeta)\right| \leq M \frac{\rho^n}{r^{n+1}} = \frac{M}{r}\left(\frac{\rho}{r}\right)^n := M_n,

\end{equation*}para todo $\zeta \in C(z_0,r)$.

Como $\rho<r$, tenemos que la serie $\displaystyle\sum_{n=0}^\infty M_n$ converge para todo $n\in\mathbb{N}$, entonces, del criterio $M$ de Weierstrass, proposición 28.3, se sigue que la serie:

\begin{equation*}

\sum_{n=0}^\infty \frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}} f(\zeta) = \frac{f(\zeta)}{\zeta – z},

\end{equation*}converge uniformemente para todo $\zeta\in C(z_0,r)$.

Entonces, por el teorema de Weierstrass sobre integración término a término de una serie de funciones uniformemente convergente, proposición 39.1, y la fórmula integral de Cauchy para derivadas, proposición 36.5, tenemos que:

\begin{align*}

f(z) & =\frac{1}{2\pi i } \int_{C(z_0,r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta\\

& = \frac{1}{2\pi i } \int_{C(z_0,r)} \sum_{n=0}^\infty \frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}} f(\zeta) d\zeta\\

& = \sum_{n=0}^\infty (z-z_0)^n \frac{1}{2\pi i } \int_{C(z_0,r)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta\\

& = \sum_{n=0}^\infty (z-z_0)^n \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}\\

& = \sum_{n=0}^\infty \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n.

\end{align*}

Dado que $C(z_0,r)$ y $C(z_0,R)$ son dos contornos cerrados homotópicos en $D$, del teorema integral de Cauchy, versión homotópica (teorema 38.3), se tiene que:

\begin{equation*}

\int_{C(z_0,r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta = \int_{C(z_0, R)} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta,

\end{equation*}de donde se sigue el resultado.

$\blacksquare$

Observación 42.2.

De acuerdo con la proposición 30.2 y el corolario 30.1, es claro que la serie de Taylor de $f$, alrededor de un punto $z_0$, puede ser diferenciada término a término dentro de su disco de convergencia, es decir:

\begin{equation*}

f^{(n)}(z) = \sum_{k=n}^\infty \frac{f^{(k)}(z_0)}{(k-n)!} (z-z_0)^{k-n}, \quad \forall z\in B(z_0,R).

\end{equation*}

Ejemplo 42.1.

Determinemos a la función analítica $f$ tal que satisface la ecuación diferencial:

\begin{equation*}

\frac{d f(z)}{dz} = 3i f(z) \tag{42.1}

\end{equation*}en el disco abierto $B(0,r)$, para algún $r>0$ y cumple que $f(0)=1$.

Solución. Dado que $f$ es analítica en $z=0$, entonces $f$ tine expansión en serie de Maclaurin. De acuerdo con (42.1) y $f(0)=1$ tenemos que:

\begin{align*}

f'(0) & = 3i(1) = 3i,\\

f^{(2)}(0) & = 3i f'(0) = (3i)^2,\\

f^{(3)}(0) & = 3i f^{(2)}(0) = (3i)^3,

\end{align*}en general:

\begin{equation*}

f^{(n)}(0) = 3i f^{(n-1)}(0) = (3i)^2 f^{(n-2)}(0) = \cdots = (3i)^n.

\end{equation*}

Por lo tanto, podemos escribir la solución de la ecuación diferencial como:

\begin{equation*}

f(z) = 1 + 3iz + \frac{(3i)^2 z^2}{2!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3iz)^n}{n!}.

\end{equation*}

Sabemos que:

\begin{equation*}

e^{w} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!},

\end{equation*}por lo que:

\begin{equation*}

f(z) = e^{i3z},

\end{equation*}es la función analítica buscada.

Ejemplo 42.2.

Determinemos la exapansión en serie de Taylor de la función $\operatorname{Log}(1+z)$ alrededor de $z_0=0$ y obtengamos la región de convergencia de la serie resultante.

Solución. Sea $f(z)=\operatorname{Log}(1+z)$. Por el ejercicio 10 de la entrada 21 sabemos que $f$ es analítica en $\mathbb{C}\setminus(-\infty,-1]$.

Tenemos que $f^{(0)}(z) = f(z)$ y:

\begin{equation*}

f'(z) = \frac{1}{1+z}, \quad f^{(2)}(z) = -\frac{1}{(1+z)^2}, \quad f^{(3)}(z) = \frac{2!}{(1+z)^3}, \quad f^{(4)}(z) = -\frac{3!}{(1+z)^4},

\end{equation*}en general:

\begin{equation*}

f^{(n)}(z) = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(1+z)^{n}}, \quad n\geq 1.

\end{equation*}

Entonces, del teorema de Taylor, para $z_0 = 0$ tenemos que:

\begin{align*}

f(z) = \operatorname{Log}(1+z) & = \operatorname{Log}(1+0) + \sum_{n=1}^\infty \frac{ f^{(n)}(0)}{n!} (z-0)^n\\

& = 0 + \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(1+0)^{n} n!} z^n\\

& = \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n.

\end{align*}

Sea:

\begin{equation*}

c_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n,

\end{equation*}entonces, del criterio del cociente tenemos que:

\begin{equation*}

\lim_{n\to\infty} \left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|-\dfrac{nz}{(n+1)}\right| = |z| <1,

\end{equation*}es decir, la serie que define a $f$ converge para $|z|<1$. No es difícil verificar que la serie anterior también converge para los $z\in\mathbb{C}$ tales que $|z|=1$ y $z\neq -1$, por lo que se deja como ejercicio al lector.

Ejemplo 42.3.

Encontremos la expansión en serie de Taylor de la función $f(z)=(1-z)^{-1}$ alrededor del punto $z_0=i$ y determinemos su radio de convergencia.

Solución. Primeramente, es claro que la función racional $f$ es analítica en $D=\mathbb{C}\setminus\{1\}$. De acuerdo con el teorema de Taylor, la expansión en serie de potencias de $f$ es válida en el mayor disco abierto, contenido en $D$, donde $f$ es analítica, por lo que, podemos determinar el radio de convergencia del desarrollo en serie de Taylor de $f$ considerando la distancia que hay de $z_0 = i$ a la singularidad $z=1$, es decir:

\begin{equation*}

R = |i – 1| = \sqrt{2}.

\end{equation*}

Por otra parte, notemos que para $z\in B(i,\sqrt{2})$ se cumple que $|z-i|<\sqrt{2} = |1-i|$, entonces:

\begin{equation*}

\left|\frac{z-i}{1-i}\right|<1

\end{equation*}por lo que:

\begin{align*}

f(z) & = \frac{1}{1-z}\\

& = \frac{1}{1-i-(z-i)}\\

& = \left(\frac{1}{1-i}\right) \dfrac{1}{1-\dfrac{z-i}{1-i}}\\

& = \left(\frac{1}{1-i}\right) \sum_{n=0}^\infty \left(\frac{z-i}{1-i}\right)^n\\

& = \sum_{n=0}^\infty \frac{(z-i)^n}{\left(1-i\right)^{n+1}}.

\end{align*}

Ejemplo 42.4.

Dado que las funciones complejas $f(z)=e^{z}$, $g(z)=\operatorname{cos}(z)$ y $h(z)=\operatorname{sen}(z)$ son enteras, entonces tienen una expansión como serie de Maclaurin, la cual converge para todo $z\in\mathbb{C}$, es decir, $R=\infty$ para las tres funciones.

Es claro que:

\begin{equation*}

f^{(n)}(z) = f(z), \quad \Longrightarrow \quad f^{(n)}(0) = e^0 = 1.

\end{equation*}

Mientras que:

\begin{align*}

g(z) & = \operatorname{cos}(z), \quad \Longrightarrow \quad g(0) = \operatorname{cos}(1) = 1,\\

g'(z) & = -\operatorname{sen}(z), \quad \Longrightarrow \quad g'(0) = -\operatorname{sen}(0) = 0,\\

g^{(2)}(z) & = -\operatorname{cos}(z), \quad \Longrightarrow \quad g^{(2)}(0) = -\operatorname{cos}(0) = 1,\\

g^{(3)}(z) & = \operatorname{sen}(z), \quad \Longrightarrow \quad g^{(3)}(0) = \operatorname{sen}(0) = 0,\\

g^{(4)}(z) & = \operatorname{cos}(z), \quad \Longrightarrow \quad g^{(4)}(0) = \operatorname{cos}(0) = 1.

\end{align*}

Entonces, para todo $z\in\mathbb{C}$ se cumple que:

\begin{equation*}

e^{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} (z-0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.

\end{equation*}

\begin{align*}

\operatorname{cos}(z) & = g(0) + \frac{g'(0)}{1!} (z-0) + \frac{g^{(2)}(0)}{2!} (z-0)^2 + \frac{g^{(3)}(0)}{3!} (z-0)^3 + \frac{g^{(4)}(0)}{4!} (z-0)^4 + \cdots\\

& = 1 – \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \cdots\\

& = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}.

\end{align*}

Dado que $g'(z) = – \operatorname{sen}(z) = – h(z)$, entonces, por la proposición 30.2, tenemos que:

\begin{align*}

\operatorname{sen}(z) & = – g'(z)\\

& = – \frac{d}{dz} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}\\

& = – \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2n z^{2n-1}}{(2n)!}\\

& = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}z^{2n-1}}{(2n-1)!}\\

& = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n}z^{2n+1}}{(2n+1)!}.

\end{align*}

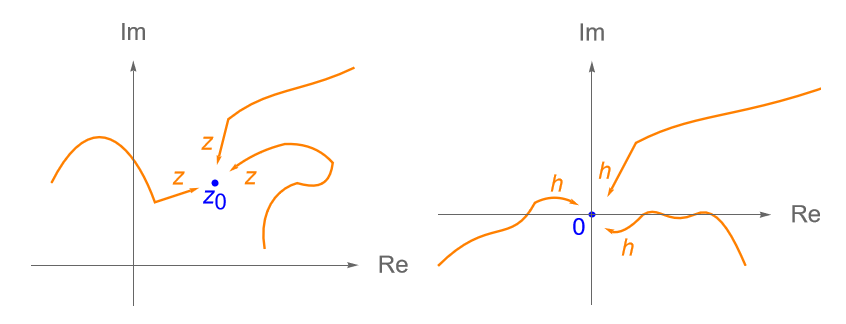

Proposición 42.1.

Sean $D\subset\mathbb{C}$ un dominio, $z_0\in D$ y $f:D\to\mathbb{C}$ una función analítica en $D$. Sea $g:D\to\mathbb{C}$ dada por:

\begin{equation*}

g(z) = \left\{ \begin{array}{lcc} \dfrac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0} & \text{si} & z\neq z_0, \\ \\ f'(z_0) & \text{si} & z = z_0. \end{array} \right.

\end{equation*}Entonces $g$ es analítica en $D$.

Demostración. Dadas las hipótesis, es claro que $g$ es analítica en $D\setminus\{z_0\}$. Veamos que $g$ es analítica en $z_0$. Como $D$ es abierto, entonces existe $R>0$ tal que $B(z_0,R)\subset{D}$. Por el teorema de Taylor, sabemos que en el disco abierto $B(z_0,R)$ la función $f$ tiene una expansión en serie de Taylor alrededor de $z_0$, es decir:

\begin{equation*}

f(z) = f(z_0) + \sum_{n=1}^\infty \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n, \quad \forall z\in B(z_0, R).

\end{equation*}

Por lo que, para todo $z\in B(z_0, R)$ se cumple que:

\begin{align*}

f(z) – f(z_0) & = \sum_{n=1}^\infty \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n\\

& = (z-z_0)\sum_{n=1}^\infty \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^{n-1}\\

& = (z-z_0) g(z),

\end{align*}de donde:

\begin{equation*}

g(z) = \sum_{n=1}^\infty \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^{n-1},\quad \forall z\in B(z_0, R).

\end{equation*}

Entonces, del corolario 39.1 se sigue que $g$ es analítica en $B(z_0, R)$ y por tanto analítica en $z_0$, además $g$ es la función dada en (42.1).

$\blacksquare$

Ejemplo 42.5.

Veamos que la función:

\begin{equation*}

g(z) = \left\{ \begin{array}{lcc} \dfrac{\operatorname{sen}(z)}{z} & \text{si} & z\neq 0, \\ \\ 1 & \text{si} & z = 0, \end{array} \right.

\end{equation*}es entera.

Solución. Del ejemplo 42.4 tenemos que:

\begin{equation*}

\operatorname{sen}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n}z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n}z^{2n}}{(2n+1)!} = z h(z),

\end{equation*}donde:

\begin{equation*}

h(z):= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n}z^{2n}}{(2n+1)!},

\end{equation*}es una función entera, corolario 39.1, ya que la serie que la define converge para todo $z\in\mathbb{C}$. Notemos que para $z\neq 0$ se cumple que:

\begin{equation*}

h(z) = \frac{\operatorname{sen}(z)}{z},

\end{equation*}mientras que $h(0)= 1 = \operatorname{sen}'(0)$, por lo que $h(z)=g(z)$ para todo $z\in\mathbb{C}$, es decir, $g$ es entera.

Definición 42.2. (Serie de Laurent.)

Sea $\{c_n\}_{n\in\mathbb{Z}}\subset\mathbb{C}$ una suecesión de números complejos doblemente infinita y $z_0\in\mathbb{C}$ fijo. Una serie de números complejos doblemente infinita:

\begin{equation*}

\sum_{n=-\infty}^\infty c_n \left(z-z_0\right)^n,

\end{equation*}es llamada una serie de Laurent centrada en $z_0$.

De acuerdo con el Lema 27.1, sabemos que la convergencia de una serie de Laurent está garantizada por la convergencia de las series:

\begin{equation*}

\sum_{n=1}^\infty c_{-n} \left(z-z_0\right)^{-n} = \sum_{n=1}^\infty \frac{c_{-n}}{\left(z-z_0\right)^{n}}, \quad \sum_{n=0}^\infty c_n \left(z-z_0\right)^n,

\end{equation*}las cuales son llamadas, respectivamente, la parte singular o principal y la parte regular o analítica, de la serie de Laurent.

En tal caso se cumple que:

\begin{equation*}

\sum_{n=-\infty}^\infty c_n \left(z-z_0\right)^n = \sum_{n=1}^\infty \frac{c_{-n}}{\left(z-z_0\right)^{n}} + \sum_{n=0}^\infty c_n \left(z-z_0\right)^n.

\end{equation*}

Dado que:

\begin{equation*}

\displaystyle\sum_{n=0}^\infty c_n \left(z-z_0\right)^n = c_0 + \displaystyle\sum_{n=1}^\infty c_n \left(z-z_0\right)^n,

\end{equation*}en ocasiones resulta conveniente expresar a una serie de Laurent como:

\begin{equation*}

\sum_{n=-\infty}^\infty c_n \left(z-z_0\right)^n = \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n \left(z-z_0\right)^{n} + \sum_{n=0}^\infty c_n \left(z-z_0\right)^n.

\end{equation*}

Observación 42.3.

Notemos que haciendo $\zeta:=(z-z_0)^{-1}$ en la parte singular de una serie de Laurent, obtenemos la serie de potencias:

\begin{equation*}

\sum_{n=1}^\infty c_{-n} \zeta^{-n},

\end{equation*}para la cual existe $0\leq R_1 \leq \infty$, proposición 29.2, tal que la serie converge absolutamente si:

\begin{equation*}

|\zeta| < R_1 \quad \Longleftrightarrow \quad R_1 < |z-z_0|.

\end{equation*}

Más aún, la convergencia es absoluta y uniforme en el complemento de todo disco abierto $B(z_0,r_1)$, con $r_1 > R_1$, es decir, en:

\begin{equation*}

\mathbb{C}\setminus B(z_0,r_1) = \{z\in\mathbb{C} : r_1 \leq |z-z_0|\}.

\end{equation*}

Por otra parte, para la parte regular de una serie de Laurent:

\begin{equation*}

\sum_{n=0}^\infty c_n \left(z-z_0\right)^n,

\end{equation*}tenemos que existe $0\leq R_2 \leq \infty$, proposición 29.2, tal que la serie de potencias converge absolutamente si $|z-z_0|<R_2$, mientras que la convergencia es absoluta y uniforme en todo subdisco cerrado $\overline{B}(z_0,r_2)$, con $r_2 < R_2$.

En resumen, para una serie de Laurent, su parte singular converge absolutamente en el complemento del disco cerrado $\overline{B}(z_0,R_1)$, es decir, en:

\begin{equation*}

\mathbb{C}\setminus \overline{B}(z_0,R_1) = \{z\in\mathbb{C} : R_1 < |z-z_0|\},

\end{equation*}mientras que la parte regular converge absolutamente en el disco abierto $B(z_0,R_2)$, por lo que, si $R_1<R_2$, entonces la serie de Laurent converge absolutamente en:

\begin{equation*}

D:=\{z\in\mathbb{C} : R_1 < |z-z_0|<R_2\},

\end{equation*}y en $D$ define una función analítica, corolario 39.1.

Motivados en lo anterior tenemos la siguiente:

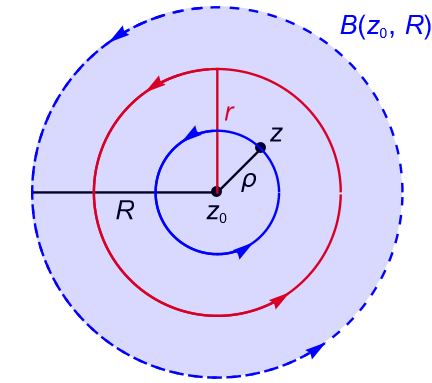

Definición 42.2. (Región anular o anillo.)

Sean $z_0\in\mathbb{C}$ fijo y $0\leq R_1 < R_2 \leq \infty$. Se define a la región anular o anillo abierto centrado en $z_0$ y de radios $R_1$ y $R_2$ como:

\begin{equation*}

A(z_0, R_1, R_2) = \{z\in\mathbb{C} : R_1<|z-z_0|<R_2\}.

\end{equation*}

Mientras que, se define al anillo cerrado con centro en $z_0$ y de radios $R_1$ y $R_2$ como:

\begin{equation*}

\overline{A}(z_0, R_1, R_2) = \{z\in\mathbb{C} : R_1\leq |z-z_0|\leq R_2\}.

\end{equation*}

Observación 42.4.

Debe ser claro que si $R_2 = \infty$, entonces estaremos pensando en las regiones del plano complejo:

\begin{align*}

A(z_0,R_1,\infty) & := \{z\in\mathbb{C} : R_1 < |z-z_0|<\infty\},\\

\overline{A}(z_0,R_1,\infty) & := \{z\in\mathbb{C} : R_1 \leq |z-z_0|<\infty\}.

\end{align*}

También es posible considerar a los anillos degenerados correspondientes con los complementos de los discos $\overline{B}(z_0, R_1)$ y $B(z_0, R_1)$, respectivamente, es decir, las regiones del plano complejo:

\begin{align*}

\mathbb{C} \setminus \overline{B}(z_0, R_1) & = \{z\in\mathbb{C} : R_1 < |z-z_0|\},\\

\mathbb{C} \setminus B(z_0, R_1) & = \{z\in\mathbb{C} : R_1 \leq |z-z_0|\}.

\end{align*}

Ejemplo 42.6.

Sea $0<R\leq \infty$. Consideremos a la función $f(z) = \dfrac{1}{z^3} e^z$. Es claro que la función $f$ no es analítica en $B(0,R)$, ya que en $z=0$ la función no es continua. Sin embargo, la función $f$ es analítica en el anillo abierto:

\begin{equation*}

B^*(0,R) = \{z\in\mathbb{C} : 0 < |z| < R\} = A(0,0,R).

\end{equation*}

De lo anterior se sigue que la función $f$ no tiene un desarrollo como serie de Maclauren. Notemos que para $z\neq 0$, al considerar el desarrollo en serie de Maclauren de la función $g(z) = e^z$, podemos dividir a cada término de dicha serie por $z^3$ y así obtener el siguiente desarrollo en serie de potencias de $f$:

\begin{align*}

f(z) & = \dfrac{1}{z^3} e^z\\

& = \dfrac{1}{z^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}\\

& = \dfrac{1}{z^3} + \dfrac{1}{z^2} + \dfrac{1}{2! z} + \dfrac{1}{3!} + \dfrac{z}{4!} + \dfrac{z^2}{5!} + \dfrac{z^3}{6!} + \cdots,

\end{align*}el cual es válido para toda $z \in B^*(0,R)$.

El desarrollo obtenido antes corresponde con la serie de Laurent de la función $f$ en el anillo $A(0, 0, R)$, con $0<R\leq \infty$.

Proposición 42.1.

Sean $A(z_0, R_1, R_2) \subset \mathbb{C}$ un anillo abierto y $\displaystyle \sum_{n=-\infty}^\infty c_n \left(z-z_0\right)^n$ una serie de Laurent. Si la serie de Laurent converge en el anillo $A(z_0, R_1, R_2)$, entonces la serie converge uniformemente en todo subanillo cerrado $\overline{A}(z_0, r_1, r_2)$, donde $R_1<r_1<r_2<R_2$.

Demostración. Se sigue de la observación 42.3 y la proposición 29.2, por lo que los detalles se dejan como ejercicio al lector.

$\blacksquare$

Observación 42.5.

Notemos que para $R_1 < r <R_2$, la circunferencia $\gamma_r(t) = z_0 + r e^{it}$, $t\in[0,2\pi]$, orientada positivamente, está completamente contenida en el anillo $A(z_0, R_1, R_2) \subset \mathbb{C}$, entonces, para todo $z\in \gamma_{r}([0,2\pi])$ la serie de Laurent $\displaystyle \sum_{n=-\infty}^\infty c_n \left(z-z_0\right)^n$ converge uniformemente a una función $f(z)$ analítica en $A(z_0, R_1, R_2)$, por lo que, proposición 39.1, podemos integrar término a término a la serie de Laurent a lo largo de $\gamma_r$, es decir:

\begin{align*}

\int_{\gamma_r} f(z) dz & = \int_{\gamma_r} \sum_{n=-\infty}^\infty c_n \left(z-z_0\right)^n dz\\

& = \sum_{n=-\infty}^\infty c_n \int_{\gamma_r} \left(z-z_0\right)^n dz\\

& = 2\pi i c_{-1},

\end{align*}donde la última igualdad se sigue del ejemplo 34.2, ya que:

\begin{equation*}

\int_{\gamma_r} \left(z-z_0\right)^n dz = \left\{ \begin{array}{lcc} 0 & \text{si} & n \neq -1, \\ \\ 2\pi i & \text{si} & n = -1. \end{array} \right.

\end{equation*}

Entonces:

\begin{equation*}

a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} f(z) dz.

\end{equation*}

Procediendo de manera análoga para la función $(z-z_0)^{k-1} f(z)$, con $k\in\mathbb{Z}$, en lugar de $f(z)$, tenemos que:

\begin{equation*}

a_{k} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{k+1}} dz.

\end{equation*}

Por lo tanto, los coeficientes $c_n$ de una serie de Laurent están unívocamente determinados por la función $f(z)$ definida por dicha serie.

Proposición 42.2. (Teorema de Cacuhy para circunferencias concéntricas.)

Sean $z_0\in\mathbb{C}$ fijo, $0\leq R_1 < R_2 \leq \infty$, $D:=A(z_0, R_1, R_2) \subset \mathbb{C}$ un anillo abierto y $f:D\to\mathbb{C}$ una función analítica en $D$. Para cada $R_1 < r<R_2$ sea $\gamma_r$ la circunferencia con centro en $z_0$ y radio $r$, orientada positivamente. Entonces:

\begin{equation*}

\int_{\gamma_r} f(z) dz,

\end{equation*}es independiente de $r$.

Demostración. Dadas las hipótesis, sean $r_1$ y $r_2$ tales que $R_1 < r_i<R_2$, para $i=1,2$. Dado que $\gamma_{r_1}$ y $\gamma_{r_2}$ son dos contornos cerrados homotópicos en $D$, entonces del teorema de Cauchy, teorema 38.3, se sigue que:

\begin{equation*}

\int_{\gamma_{r_1}} f(z) dz = \int_{\gamma_{r_2}} f(z) dz.

\end{equation*}

$\blacksquare$

Proposición 42.3. (Fórmula integral de Cacuhy para anillos.)

Sean $z_0\in\mathbb{C}$ fijo, $0\leq R_1 < R_2 \leq \infty$, $D:=A(z_0, R_1, R_2) \subset \mathbb{C}$ un anillo abierto y $f:D\to\mathbb{C}$ una función analítica en $D$. Para cada $R_1 < r<R_2$ sea $\gamma_r$ la circunferencia con centro en $z_0$ y radio $r$, orientada positivamente, es decir, $\gamma_r(t)=z_0+re^{it}$, para $t\in[0,2\pi]$. Si $R_1<r_1<|z-z_0|<r_2<R_2$, entonces:

\begin{equation*}

f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{r_2}} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta – \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{r_1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta.

\end{equation*}

Demostración. Dadas las hipótesis, fijemos a $z\in D$ tal que $R_1<r_1<|z-z_0|<r_2<R_2$. Definimos a la función $g:D\to\mathbb{C}$ como:

\begin{equation*}

g(\zeta) = \left\{ \begin{array}{lcc} \dfrac{f(\zeta) – f(z)}{\zeta – z} & \text{si} & \zeta \neq z, \\ \\ f'(z) & \text{si} & \zeta = z. \end{array} \right.

\end{equation*}

De la proposición 42.1 se sigue que $g$ es analítica en $D$ y por la proposición 42.2 se tiene que:

\begin{equation*}

\int_{\gamma_{r_1}} g(\zeta) d\zeta = \int_{\gamma_{r_2}} g(\zeta) d\zeta.

\end{equation*}

Como lo anterior se cumple para todo $\zeta \in \gamma_{r_j}([0,2\pi])$, con $j=1,2$, entonces $\zeta \neq z$, por lo que:

\begin{equation*}

\int_{\gamma_{r_1}} \dfrac{f(\zeta) – f(z)}{\zeta – z} d\zeta = \int_{\gamma_{r_1}} g(\zeta) d\zeta = \int_{\gamma_{r_2}} g(\zeta) d\zeta = \int_{\gamma_{r_2}} \dfrac{f(\zeta) – f(z)}{\zeta – z} d\zeta.

\end{equation*}

Entonces:

\begin{equation*}

\int_{\gamma_{r_1}} \dfrac{f(\zeta)}{\zeta – z} d\zeta – f(z) \int_{\gamma_{r_1}} \dfrac{1}{\zeta – z} d\zeta = \int_{\gamma_{r_2}} \dfrac{f(\zeta)}{\zeta – z} d\zeta – f(z) \int_{\gamma_{r_2}} \dfrac{1}{\zeta – z} d\zeta,

\end{equation*}

de donde, considerando la definición 36.1, se sigue que:

\begin{align*}

\int_{\gamma_{r_2}} \dfrac{f(\zeta)}{\zeta – z} d\zeta – \int_{\gamma_{r_1}} \dfrac{f(\zeta)}{\zeta – z} d\zeta & = f(z) \left [ \int_{\gamma_{r_2}} \dfrac{1}{\zeta – z} d\zeta – \int_{\gamma_{r_1}} \dfrac{1}{\zeta – z} d\zeta \right]\\

& = f(z) 2\pi i \left [ n(\gamma_{r_2},z) –

n(\gamma_{r_1},z) \right]\\

& = f(z) 2\pi i \left [ 1 – 0 \right]\\

& = f(z) 2\pi i,

\end{align*}ya que $z$ está fuera de la circunferencia $\gamma_{r_1}$ y dentro de la circunferencia $\gamma_{r_2}$.

Por lo tanto:

\begin{align*}

f(z) & = \frac{1}{2\pi i}\left[ \int_{\gamma_{r_2}} \dfrac{f(\zeta)}{\zeta – z} d\zeta – \int_{\gamma_{r_1}} \dfrac{f(\zeta)}{\zeta – z} d\zeta\right]\\

& = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{r_2}} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta – \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{r_1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta.

\end{align*}

$\blacksquare$

Teorema 42.2. (Teorema de Laurent.)

Sean $z_0\in\mathbb{C}$ fijo, $0\leq R_1 < R_2 \leq \infty$, $D:=A(z_0, R_1, R_2) \subset \mathbb{C}$ un anillo abierto y $f:D\to\mathbb{C}$ una función analítica en $D$. Entonces $f$ tiene una única expansión en serie de Laurent en $D$, es decir:

\begin{equation*}

f(z) = \sum_{n=-\infty}^\infty c_n \left(z-z_0\right)^n, \quad \forall z\in D,

\end{equation*}la cual converge absolutamente en el anillo $D$ y uniformemente en todo subanillo cerrado $\overline{A}(z_0,r_1,r_2)$, con $R_1 < r_1$ y $r_2<R_2$. Más aún:

\begin{equation*}

c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0,r)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}} d\zeta, \quad \forall n\in\mathbb{Z},

\end{equation*}donde $C(z_0,r)$ es la circunferencia con centro en $z_0$ y radio $r$, orientada positivamente, con $R_1<r< R_2$.

Demostración. Dadas las hipótesis, veamos que la serie de Laurent $\displaystyle \sum_{n=-\infty}^\infty c_n \left(z-z_0\right)^n$ converge absolutamente en un subanillo cerrado $\overline{A}(z_0,\rho_1,\rho_2)$, con $R_1<\rho_1$ y $\rho_2<R_2$, la convergencia uniforme se sigue de la proposición 42.1.

Sean $\rho_1$ y $\rho_2$ fijos, tales que $R_1<\rho_1$ y $\rho_2<R_2$. Fijamos a $r_1$ y $r_2$ tales que:

\begin{equation*}

R_1<r_1<\rho_1\leq |z-z_0| \leq \rho_2 < r_2<R_2

\end{equation*}

Por la proposición 42.3, para todo $z\in \overline{A}(z_0,\rho_1,\rho_2)$ se cumple que:

\begin{equation*}

f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0,r_2)} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta – \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0,r_1)} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta,

\end{equation*}donde $C(z_0,r_j)$ es la circunferencia con centro en $z_0$ y radio $r_j$, orientada positivamente, con $R_1<r_j< R_2$, para $j=1,2$.

Para $\zeta \in C(z_0,r_2)$ y $z\in \overline{A}(z_0,\rho_1,\rho_2)$ tenemos que:

\begin{equation*}

\frac{|z-z_0|}{|\zeta – z_0|} \leq \frac{\rho_2}{r_2} < 1,

\end{equation*}entonces, como en la prueba del teorema de Taylor, tenemos que la siguiente serie geométrica es convergente:

\begin{equation*}

\sum_{n=0}^\infty \left(\dfrac{z-z_0}{\zeta – z_0}\right)^n = \dfrac{1}{1-\dfrac{z-z_0}{\zeta – z_0}}.

\end{equation*}

Por lo que, para $\zeta \in C(z_0,r_2)$ y $z\in \overline{A}(z_0,\rho_1,\rho_2)$, se cumple que:

\begin{align*}

\frac{1}{\zeta – z} & = \frac{1}{(\zeta-z_0) – (z-z_0)}\\

& = \left(\dfrac{1}{\zeta-z_0}\right) \dfrac{1}{1-\dfrac{z-z_0}{\zeta – z_0}}\\

& = \left(\dfrac{1}{\zeta-z_0}\right) \sum_{n=0}^\infty \left(\dfrac{z-z_0}{\zeta – z_0}\right)^n\\

& = \sum_{n=0}^\infty \dfrac{(z-z_0)^n}{\left(\zeta – z_0\right)^{n+1}}.

\end{align*}

Dado que $f$ es una función continua y acotada en $C(z_0,r_2)$, entonces existe $M_2>0$ tal que $|f(\zeta)|\leq M_2$ para todo $\zeta \in C(z_0,r_2)$. Así:

\begin{equation*}

\left|\frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}} f(\zeta)\right| \leq M_2 \frac{\rho_2^n}{r_2^{n+1}} = \frac{M_2}{r_2}\left(\frac{\rho_2}{r_2}\right)^n := M_n^{(2)},

\end{equation*}para todo $\zeta \in C(z_0,r_2)$ y todo $z \in \overline{A}(z_0,\rho_1,\rho_2)$.

Como $\rho_2<r_2$, tenemos que la serie $\displaystyle\sum_{n=0}^\infty M_n^{(2)}$ converge para todo $n\in\mathbb{N}$, por lo que, del criterio $M$ de Weierstrass, proposición 28.3, se sigue que la serie:

\begin{equation*}

\sum_{n=0}^\infty \frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}} f(\zeta) = \frac{f(\zeta)}{\zeta – z},

\end{equation*}converge uniformemente para todo $\zeta\in C(z_0,r_2)$.

Entonces, por el teorema de Weierstrass sobre integración término a término de una serie de funciones uniformemente convergente, proposición 39.1, y la fórmula integral de Cauchy para derivadas, proposición 36.5, tenemos que:

\begin{align*}

\frac{1}{2\pi i } \int_{C(z_0,r_2)} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta & = \frac{1}{2\pi i } \int_{C(z_0,r_2)} \sum_{n=0}^\infty \frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}} f(\zeta) d\zeta\\

& = \sum_{n=0}^\infty (z-z_0)^n \frac{1}{2\pi i } \int_{C(z_0,r_2)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta\\

& = \sum_{n=0}^\infty c_n (z-z_0)^n,

\end{align*}donde:

\begin{equation*}

c_n = \frac{1}{2\pi i } \int_{C(z_0,r_2)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta.

\end{equation*}

Análogamente, para $\zeta \in C(z_0,r_1)$ y $z\in \overline{A}(z_0,\rho_1,\rho_2)$ tenemos que:

\begin{equation*}

\frac{|\zeta – z_0|}{|z-z_0|} \leq \frac{r_1}{\rho_1} < 1,

\end{equation*}entonces, la siguiente serie geométrica es convergente:

\begin{equation*}

\sum_{n=0}^\infty \left(\dfrac{\zeta – z_0}{z-z_0}\right)^n = \dfrac{1}{1-\dfrac{\zeta – z_0}{z-z_0}}.

\end{equation*}

Por lo que, para $\zeta \in C(z_0,r_1)$ y $z\in \overline{A}(z_0,\rho_1,\rho_2)$, se cumple que:

\begin{align*}

\frac{1}{\zeta – z} & = \frac{1}{(\zeta-z_0) – (z-z_0)}\\

& = \left(-\dfrac{1}{z-z_0}\right) \dfrac{1}{1-\dfrac{\zeta – z_0}{z-z_0}}\\

& = \left(-\dfrac{1}{z-z_0}\right) \sum_{n=0}^\infty \left(\dfrac{\zeta – z_0}{z-z_0}\right)^n\\

& = \sum_{n=0}^\infty \dfrac{-(\zeta – z_0)^n}{\left(z-z_0\right)^{n+1}}\\

& = \sum_{n=1}^\infty \dfrac{-(\zeta – z_0)^{n-1}}{\left(z-z_0\right)^{n}}

\end{align*}

Como $f$ es una función continua y acotada en $C(z_0,r_1)$, entonces existe $M_1>0$ tal que $|f(\zeta)|\leq M_1$ para todo $\zeta \in C(z_0,r_1)$. Por lo que:

\begin{equation*}

\left|\dfrac{-(\zeta – z_0)^{n-1}}{\left(z-z_0\right)^{n}} f(\zeta)\right| \leq M_1 \frac{r_1^{n-1}}{\rho_1^n} = \frac{M_1}{r_1}\left(\frac{r_1}{\rho_1}\right)^n := M_n^{(1)},

\end{equation*}para todo $\zeta \in C(z_0,r_1)$ y todo $z \in \overline{A}(z_0,\rho_1,\rho_2)$.

Como $r_1<\rho_1$, tenemos que la serie $\displaystyle\sum_{n=0}^\infty M_n^{(1)}$ converge para todo $n\in\mathbb{N}$, por lo que, del criterio $M$ de Weierstrass, se tiene que la serie:

\begin{equation*}

-\sum_{n=1}^\infty\dfrac{(\zeta – z_0)^{n-1}}{\left(z-z_0\right)^{n}} f(\zeta) = \frac{f(\zeta)}{\zeta – z},

\end{equation*}converge uniformemente para todo $\zeta\in C(z_0,r_1)$.

Entonces, por la proposición 39.1 y la fórmula integral de Cauchy para derivadas, proposición 36.5, tenemos que:

\begin{align*}

-\frac{1}{2\pi i } \int_{C(z_0,r_1)} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta & = \frac{1}{2\pi i } \int_{C(z_0,r_1)} \sum_{n=1}^\infty\dfrac{(\zeta – z_0)^{n-1}}{\left(z-z_0\right)^{n}} f(\zeta) d\zeta\\

& = \sum_{n=1}^\infty \dfrac{1}{\left(z-z_0\right)^{n}} \frac{1}{2\pi i } \int_{C(z_0,r_1)} (\zeta – z_0)^{n-1} f(\zeta) d\zeta\\

& = \sum_{n=1}^\infty \dfrac{1}{\left(z-z_0\right)^{n}} \frac{1}{2\pi i } \int_{C(z_0,r_1)} \dfrac{f(\zeta)}{(\zeta – z_0)^{1-n}} d\zeta\\

& = \sum_{n=1}^\infty \dfrac{c_{-n}}{\left(z-z_0\right)^{n}},

\end{align*}donde:

\begin{equation*}

c_{-n} = \frac{1}{2\pi i } \int_{C(z_0,r_1)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{1-n}} d\zeta,

\end{equation*}o equivalentemente:

\begin{equation*}

-\frac{1}{2\pi i } \int_{C(z_0,r_1)} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta = \sum_{n=-\infty}^{-1} c_{n} \left(z-z_0\right)^{n},

\end{equation*}donde:

\begin{equation*}

c_{n} = \frac{1}{2\pi i } \int_{C(z_0,r_1)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta.

\end{equation*}

Dado que para $r\in (R_1,R_2)$ se cumple que $C(z_0,r_1)$, $C(z_0,r_2)$ y $C(z_0,r)$ son tres contornos cerrados homótopicos en $D$, del teorema integral de Cauchy, versión homotópica (teorema 38.3), se tiene que:

\begin{equation*}

\int_{C(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{1+n}}d\zeta = \int_{C(z_0,r_1)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}d\zeta = \int_{C(z_0,r_2)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}d\zeta,

\end{equation*}por lo que:

\begin{align*}

f(z) & = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0,r_2)} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta – \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0,r_1)} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta\\

& = \sum_{n=0}^\infty c_n (z-z_0)^n + \sum_{n=-\infty}^{-1} c_{n} \left(z-z_0\right)^{n}\\

& = \sum_{n=-\infty}^\infty c_n (z-z_0)^n,

\end{align*}donde:

\begin{equation*}

c_{n} = \frac{1}{2\pi i } \int_{C(z_0,r_1)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad \forall n\in\mathbb{Z}.

\end{equation*}

Por último, para verificar la unicidad de la expansión de $f$ en serie de Laurent, supongamos que en $D$ se cumple que $f$ tiene dos expansiones en serie de Laurent, es decir:

\begin{equation*}

f(z) = \sum_{n=-\infty}^\infty a_n (z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^\infty b_n (z-z_0)^n.

\end{equation*}

Tenemos que ambas series convergen uniformemente en todo subanillo cerrado de $D$, entonces, para $k\in\mathbb{Z}$ arbitrario:

\begin{equation*}

\frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0,r)} \sum_{n=-\infty}^\infty a_n (z-z_0)^{n-k-1} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0,r)} \sum_{n=-\infty}^\infty b_n (z-z_0)^{n-k-1} dz,

\end{equation*}donde $C(z_0,r)$ es una circunferencia contenida en cualquier subanillo cerrado de $D$, entonces, por la convergencia uniforme de ambas series, se sigue de la proposición 39.1 que:

\begin{equation*}

\sum_{n=-\infty}^\infty \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0,r)} a_n (z-z_0)^{n-k-1} dz = \sum_{n=-\infty}^\infty \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0,r)} b_n (z-z_0)^{n-k-1} dz.

\end{equation*}

Por el ejemplo 34.2 tenemos que:

\begin{equation*}

\int_{C(z_0,r)} a_n (z-z_0)^{n-k-1} dz = \int_{C(z_0,r)} b_n (z-z_0)^{n-k-1} dz = \left\{ \begin{array}{lcc} 0 & \text{si} & n \neq k, \\ \\ 2\pi i & \text{si} & n = k,\end{array} \right.

\end{equation*}de donde:

\begin{equation*}

a_k 2\pi i = b_k 2\pi i \quad \Longleftrightarrow \quad a_k = b_k, \quad \forall k\in\mathbb{Z}.

\end{equation*}

$\blacksquare$

Observación 42.6.

Dado que la convergencia de la serie de Laurent:

\begin{equation*}

f(z) = \sum_{n=1}^\infty \frac{c_{-n}}{\left(z-z_0\right)^{n}} + \sum_{n=0}^\infty c_n \left(z-z_0\right)^n,

\end{equation*}en un anillo abierto $A(z_0,R_1,R_2)$, es uniforme en todo subanillo cerrado en $A(z_0,R_1,R_2)$ y para cada $n\in\mathbb{Z}$, la función $c_n(z-z_0)^n$ es analítica en dicho anillo abierto, entonces, teoremas de Weierstrass, podemos integrar y derivar a una serie de Laurent término a término.

Por lo que:

\begin{equation*}

f'(z) = -\sum_{n=1}^\infty \frac{n c_{-n}}{\left(z-z_0\right)^{n+1}} + \sum_{n=1}^\infty n c_n \left(z-z_0\right)^{n-1} dz.

\end{equation*}

En general, podemos continuar derivando a la función $f$ término a término para obtener a cualquier derivada de orden superior.

Por otra parte, para todo contorno $\gamma$ en el anillo $A(z_0,R_1,R_2)$ tenemos que:

\begin{equation*}

\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{n=1}^\infty c_{-n} \int_{\gamma} \frac{1}{\left(z-z_0\right)^{n}} dz + \sum_{n=0}^\infty c_n \int_{\gamma} \left(z-z_0\right)^n.

\end{equation*}

Ejemplo 42.7.

Determinemos la expansión en serie de Laurent de la función:

\begin{equation*}

f(z) = \frac{1}{z^2-3z+2},

\end{equation*}en los anillos abiertos $A(0,1,2)$ y $A(-i,\sqrt{2},\sqrt{5})$.

Solución. Aplicando fracciones parciales, podemos reescribir la función $f(z)$ como:

\begin{equation*}

f(z) = \frac{1}{z^2-3z+2} = \frac{1}{(1-z)(2-z)} = \frac{1}{1-z} – \frac{1}{2-z},

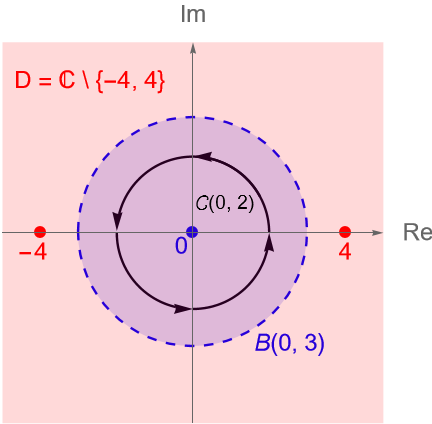

\end{equation*}de donde es claro que $f$ es analítica en $D:=\mathbb{C}\setminus\{1,2\}$ y en particular en los anillos abiertos $A(0,1,2)$ y $A(-i,\sqrt{2},\sqrt{5})$ contenidos en $D$.

Para $z\in A(0,1,2)$ tenemos que $1<|z|<2$, por lo que:

\begin{equation*}

\frac{1}{|z|} < 1 \quad \text{y} \quad \frac{|z|}{2} < 1.

\end{equation*}

Entonces, considerando la serie geométrica tenemos que:

\begin{equation*}

\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n = \dfrac{1}{1-\dfrac{1}{z}} \quad \text{y} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n = \dfrac{1}{1-\dfrac{z}{2}}.

\end{equation*}

Por lo que:

\begin{align*}

\frac{1}{1-z} & = \left(-\frac{1}{z}\right) \dfrac{1}{1-\dfrac{1}{z}}\\

& = \left(-\frac{1}{z}\right) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n \\

& = – \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^{n+1}}\\

& = – \sum_{n=-\infty}^{-1} z^{n}.

\end{align*}

\begin{align*}

\frac{1}{2-z} & = \left(\frac{1}{2}\right) \dfrac{1}{1-\dfrac{z}{2}}\\

& = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n\\

& = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}.

\end{align*}

Entonces, para todo $z\in A(0,1,2)$ tenemos que:

\begin{equation*}

f(z) = – \sum_{n=-\infty}^{-1} z^{n} -\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}} = \cdots-\frac{1}{z^2} – \frac{1}{z} – \frac{1}{2} – \frac{z}{4} – \frac{z^2}{8} – \cdots.

\end{equation*}

Análogamente, para $z\in A(-i,\sqrt{2},\sqrt{5})$ tenemos que $\sqrt{2}<|z+i|<\sqrt{5}$, de donde:

\begin{equation*}

\frac{\sqrt{2}}{|z+i|} = \frac{|1+i|}{|z+i|} < 1 \quad \text{y} \quad \frac{|z+i|}{\sqrt{5}} = \frac{|z+i|}{|2+i|} < 1.

\end{equation*}

Por lo que:

\begin{equation*}

\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1+i}{z+i}\right)^n = \dfrac{1}{1-\dfrac{1+i}{z+i}} \quad \text{y} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z+i}{2+i}\right)^n = \dfrac{1}{1-\dfrac{z+i}{2+i}}.

\end{equation*}

Entonces:

\begin{align*}

\frac{1}{1-z} & = \dfrac{1}{(1+i)-(z+i)}\\

& = \left(-\frac{1}{z+i}\right) \dfrac{1}{1 – \dfrac{1+i}{z+i}}\\

& = \left(-\frac{1}{z+i}\right) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1+i}{z+i}\right)^n \\

& = \left(-\frac{1}{z+i}\right) \sum_{n=-\infty}^{0} \left(\frac{z+i}{1+i}\right)^n \\

& = -\sum_{n=-\infty}^{0} \frac{\left(z+i\right)^{n-1}}{(1+i)^n}\\

& = -\sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{\left(z+i\right)^{n}}{(1+i)^{n+1}}.

\end{align*}

\begin{align*}

\frac{1}{2-z} & = \dfrac{1}{(2+i)-(z+i)}\\

& = \left(\frac{1}{2+i}\right) \dfrac{1}{1 -\dfrac{z+i}{2+i}}\\

& = \frac{1}{2+i}\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z+i}{2+i}\right)^n\\

& = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(z+i\right)^n}{(2+i)^{n+1}}.

\end{align*}

Por lo tanto, para todo $z\in A(-i,\sqrt{2},\sqrt{5})$ tenemos que:

\begin{equation*}

f(z) = -\sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{\left(z+i\right)^{n}}{(1+i)^{n+1}} – \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(z+i\right)^n}{(2+i)^{n+1}}.

\end{equation*}

Ejemplo 42.8.

Determinemos la expansión en serie de Laurent de la función $f(z) = e^{1/z}$, en el anillo $A(0,0,\infty)$.

Solución. Sabemos que $f$ es una función analítica en $D:=\mathbb{C}\setminus\{0\}$, por lo que en particular es analítica en $A(0,0,\infty)\subset D$. Considerando la serie de Maclaurin de la exponencial compleja, ejemplo 42.4, tenemos que:

\begin{equation*}

e^z = \sum_{n=0}^\infty \frac{z^n}{n!}, \quad \forall z\in\mathbb{C}.

\end{equation*}

Para $z\in A(0,0,\infty)$ tenemos que $0<|z|<\infty$, por lo que $z\neq 0$, entonces:

\begin{equation*}

e^{1/z} = \sum_{n=0}^\infty \frac{(1/z)^n}{n!} = \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{z^n n!}.

\end{equation*}

Ejemplo 42.9.

Determinemos la serie de Laurent de la función $f(z) = (1-z)^{-3}$, en el anillo $A(0,1,\infty)$.

Solución. Sabemos que $f$ es una función analítica en $D:=\mathbb{C}\setminus\{1\}$, en particular es analítica en el anillo abierto $A(0,1,\infty)\subset D$. Considerando el ejemplo 42.7, para $z\in A(0,1,\infty)$ tenemos que $|z|^{-1} < 1$, por lo que:

\begin{align*}

\frac{1}{1-z} & = \left(-\frac{1}{z}\right) \dfrac{1}{1-\dfrac{1}{z}}\\

& = \left(-\frac{1}{z}\right) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n \\

& = -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{z^{n}}.

\end{align*}

Diferenciando dos veces de ambos lados de la igualdad, tenemos que:

\begin{equation*}

\frac{d}{z} \frac{1}{1-z} = \frac{1}{(1-z)^2} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{z^{n+1}} = \frac{d}{dz} \left(-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{z^n}\right),

\end{equation*}

\begin{equation*}

\frac{d}{z} \frac{1}{(1-z)^2} = \frac{2}{(1-z)^3} = -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n+1)}{z^{n+2}} = \frac{d}{dz} \left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{z^{n+1}}\right),

\end{equation*}de donde:

\begin{equation*}

f(z) = \frac{1}{(1-z)^3} = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n+1)}{z^{n+2}},

\end{equation*}para todo $z\in A(0,1,\infty)$.

Ejemplo 42.10.

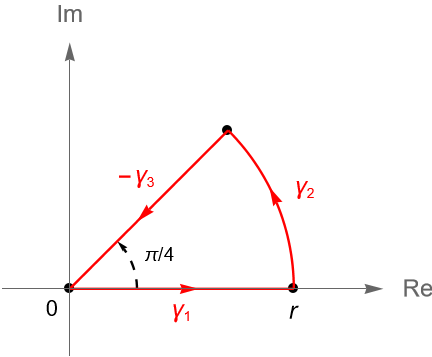

Sea $\gamma$ la circunferencia unitaria orientada positivamente. Evaluemos la integral:

\begin{equation*}

\int_{\gamma} \frac{e^{1/z}}{z} dz.

\end{equation*}

Solución. Sea $f(z) = e^{1/z} z^{-1}$. Es claro que $f$ es una función analítica en $D:=\mathbb{C}\setminus\{0\}$ y $\gamma$ está completamente contenido en $D$, entonces $f$ es continua en el contorno $\gamma$, por lo que la integral existe. Sin embargo, no podemos utilizar el teorema integral de Cauchy para evaluar la integral ya que la singularidad $z_0 = 0$ está dentro de la circunferencia unitaria dada por $\gamma$.

Consideremos al anillo abierto $A(0,0,\infty)\subset D$. Por el ejemplo 42.8, sabemos que para todo $z\in A(0,0,\infty)$ se cumple que:

\begin{equation*}

e^{1/z} = \sum_{n=0}^\infty \frac{(1/z)^n}{n!} = \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{z^n n!}.

\end{equation*}

Por lo que, para todo $z\in A(0,0,\infty)$ tenemos que:

\begin{equation*}

f(z) = \frac{e^{1/z}}{z} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{z^n n!} = \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{z^{n+1} n!}.

\end{equation*}

Del ejemplo 34.1 sabemos que:

\begin{equation*}

\int_{\gamma} \frac{1}{z^{n+1}} dz = \left\{ \begin{array}{lcc} 0 & \text{si} & n \neq 0, \\ \\ 2\pi i & \text{si} & n = 0.\end{array} \right.

\end{equation*}

Entonces, como $\gamma$ es un contorno en el anillo abierto $A(0,0,\infty)$, tenemos que:

\begin{align*}

\int_{\gamma} \frac{e^{1/z}}{z} dz & = \int_{\gamma} \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{z^{n+1} n!} dz\\

& = \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} \int_{\gamma} \frac{1}{z^{n+1}} dz\\

& = \frac{1}{0!} 2\pi i\\

& = 2\pi i.

\end{align*}

Tarea moral

- Sean $z_1,z_2\in\mathbb{C}$ tales que $z_1\neq z_2$ y $0< |z_1|\leq|z_2|$. Muestra que para $|z|<|z_1|$, se cumple que:

\begin{equation*}

\frac{1}{(z_1 -z)(z_2 -z)} = \frac{1}{(z_1 – z_2)} \sum_{n=0}^\infty \frac{(z_1^{n+1} – z_2^{n+1})}{(z_1 z_2)^{n+1}} z^n.

\end{equation*} - Determina la expansión en serie de Taylor de las siguientes funciones alrededor del punto dado.

a) $f(z)=\dfrac{4}{z^2+2z}$, alrededor de $z_0=1$.

b) $f(z)=\dfrac{2}{1-z^2}$, alrededor de $z_0=i$.

c) $f(z)=\dfrac{2i}{3-iz}$, alrededor de $z_0=-1$.

d) $f(z)=ze^{3z^2}$, alrededor de $z_0=0$. - Muestra que las siguientes funciones son analíticas en $z_0=0$. Determina su desarrollo en serie de Maclaurin y su radio de convergencia.

a) $f(z) = \left\{ \begin{array}{lcc} \dfrac{\operatorname{cos}(z)-1}{z} & \text{si} & z \neq 0, \\ \\ 0 & \text{si} & z = 0.\end{array} \right.$

b) $f(z) = \left\{ \begin{array}{lcc} \dfrac{e^z-1}{z} & \text{si} & z \neq 0, \\ \\ 1 & \text{si} & z = 0.\end{array} \right.$ - Determina la expansión en serie de Laurent de las siguientes funciones en los anillos abiertos dados.

a) $f(z)=z+\dfrac{1}{z}$, en $A(1,1,\infty)$.

b) $f(z)=\dfrac{1}{(3z-1)(2z+1)}$, en $A(0,1/3,1/2)$.

c) $f(z)=\dfrac{1}{1-z^2}$, en $A(2,1,3)$.

d) $f(z)=z+\dfrac{1}{z}$, en $A(1,1,\infty)$. - Evalúa las siguientes integrales utilizando una serie de Laurent apropiada en cada caso. Todas las circunferencias están orientadas positivamente.

a) $\displaystyle \int_{C(0,1)} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{z}\right) dz$.

b) $\displaystyle \int_{C(0,4)} \operatorname{Log}\left(1+\frac{1}{z}\right) dz$.

c) $\displaystyle \int_{C(0,1)} \dfrac{\operatorname{cos}\left(\frac{1}{z^2}\right)}{z} dz$.

d) $\displaystyle \int_{C(0,1)} e^{z^2+\frac{1}{z}}dz$. - Muestra que:

\begin{equation*}

\operatorname{cosh}\left(z+\frac{1}{z}\right) = \sum_{n=-\infty}^\infty c_n z^n,

\end{equation*}donde:

\begin{equation*}

c_n = \int_{0}^{2\pi} \operatorname{cos}(nt)\operatorname{cosh}(2 \operatorname{cos}(t))dt.

\end{equation*}Hint: Integra a lo largo de la circunferencia unitaria $C(0,1)$.

Más adelante…

En esta entrada hemos probado dos resultados que son de suma importancia en la teoría de la Variable Compleja y que nos permiten caracterizar aún más a las funciones analíticas. Dichos resultados son el teorema de Taylor y el teorema de Laurent, y ambos nos permiten dar un recíproco a los resultados de la tercera unidad, en la cual vimos que una serie de potencias define a una función analítica en su disco de convergencia, mientras que con los resultados de esta entrada establecimos que toda función analítica en un dominio puede representarse a través de un desarrollo en series de potencias, ya sea en una expansión en serie de Taylor o en una expansión en serie de Laurent, dependiendo de la función analítica en cuestión.

La siguiente entrada corresponde con la última de estas notas, en ella daremos una clasificación de las singularidades de una función analítica y veremos uno de los resultados más importantes del curso, el cual engloba la mayoría de resultados establecidos hasta ahora y que nos es de mucha utilidad en la práctica al evaluar integrales, es decir, el teorema del residuo.

Entradas relacionadas

- Ir a Variable Compleja I.

- Entrada anterior del curso: Técnicas para construir funciones analíticas.

- Siguiente entrada del curso: Clasificación de ceros y singularidades de una función analítica.